|

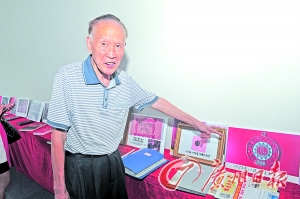

屈干臣展示他的珍貴藏品。 廣州日報(bào)記者李波攝

廣州日報(bào)訊 (記者張丹羊)昨日,全國首個私人檔案館館長、今年82歲的屈干臣在廣州海珠區(qū)舉辦座談會,在同時(shí)舉行的史料圖片展覽上,屈干臣還首次展出了他所收藏的一份珍貴物品——由毛澤東親筆題寫的“堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線”獎狀副本。這份獎狀背后,濃縮著中共青海省委原書記、青海省人民政府原省長、老紅軍、離休干部黃靜波與屈干臣30余載的情誼。

一張珍貴的獎狀副本

“我最視若珍寶的是這個。”屈干臣晃了晃手中的裝裱好的一份獎狀副本。在展覽開始前的兩個小時(shí)間,他走到哪里這份獎狀都沒離身。這份略顯陳舊的獎狀是70多年前的物品,正中間寫有“堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線,贈黃靜波同志”兩行黑色字體,署名落款為“毛澤東”。

15歲那年,屈干臣參加了工作,2年后隨南下解放軍來到廣州。上世紀(jì)40年代,他在中國人民解放軍第四野戰(zhàn)軍做機(jī)要譯電員。新中國成立后,他一直在廣東省委、省政府、人大和經(jīng)委等機(jī)關(guān)工作。

“我和黃靜波相識于1978年。”屈干臣說,那時(shí),黃靜波調(diào)來廣東工作。而屈干臣時(shí)任廣東省經(jīng)濟(jì)委員會辦公室副主任,在工作中,屈干臣和黃靜波有了接觸。三年后,黃靜波調(diào)至青海省任省委書記。后來,黃靜波離休后回到北京,每次到廣東必來看望屈干臣,而屈干臣到北京也必去看望他。30多年來,屈干臣和黃靜波一直沒有中斷聯(lián)系。

2004年6月,屈干臣瞞著老伴和兒子,斥資20多萬元,悄悄在麓苑路買下一套65平方米的三居室,并定制了14個柜子,將自己所有的檔案物品分門別類整理出來,建成了全國首個私人檔案館。第一版《中華人民共和國憲法》、廣州海珠橋重建通車典禮的觀禮證……由于平時(shí)喜歡收藏,屈干臣的個人檔案管理存有大量與個人工作有關(guān)的檔案珍品。

“他知道我創(chuàng)辦這個后,經(jīng)常來信鼓舞我、幫助我。”屈干臣說,2005年3月,黃靜波曾專程帶著一行人員來廣東看望他,用了整整一天時(shí)間來參觀他的檔案館、查閱資料。去年12月1日,黃靜波去世了。臨終前,他告訴兒子黃少南將他珍藏幾十年的毛主席親書獎狀副本贈送給屈干臣收藏展示。

淪陷區(qū)生活催生抗日情結(jié)

為什么要收藏這些與抗戰(zhàn)有關(guān)的資料?屈干臣沉默了一會兒說,他的家鄉(xiāng)在河南密縣,地處中原,夾在鄭州和洛陽兩個城市之間,向來都是戰(zhàn)場、軍事要地。家鄉(xiāng)的煤礦是轟炸目標(biāo),日機(jī)常來轟炸,炸死炸傷無數(shù)人。1944年春天,家鄉(xiāng)被日寇占領(lǐng)。“那年我才10歲,日寇進(jìn)村后,燒房子、殺耕牛、打人、抓人、奸淫婦女。”在逃難中,日寇的手榴彈炸傷了他的二伯、大哥,炸斷了他弟弟的左手,炸死了鄰居的孩子。

“日本侵華后在和我們爭奪青少年,宣傳東亞共榮,共產(chǎn)黨八路軍宣傳的是堅(jiān)決把抗戰(zhàn)進(jìn)行到底、日本是侵略。”屈干臣說,兒時(shí)在課堂上他最先接觸到的第一篇文章就是“人之初,性和善,求生存,理當(dāng)然,抗敵寇,意志堅(jiān)”這樣的“抗戰(zhàn)三字經(jīng)”。跟著老師等八路軍地下工作者,還是孩子的他提著顏料桶和老師一起在村里的墻上寫標(biāo)語,“寫的第一句、最多的一句就是‘堅(jiān)決把抗戰(zhàn)進(jìn)行到底’。顏料是用石灰水滲煤水做成的,我家墻上就寫有一條大標(biāo)語,很醒目、很多年都不退色。”

1945年8月的一天下午,屈干臣和父親在田里摘棉花,突然看見一列戰(zhàn)車沿著公路向鄭州方向開去,一邊走一邊亂打炮、亂掃射。“后來,我才知道是日寇投降了,他們不甘心失敗。”如今,70多年過去了,戰(zhàn)爭的印跡仍深深刻在屈干臣的童年記憶中。

義烏靈鷗家政服務(wù)公司:專門提供家政、月子護(hù)理、育嬰師、保姆、專業(yè)陪護(hù)、服侍老人、醫(yī)院護(hù)理、鐘點(diǎn)工、家庭公司保潔、搬家等服務(wù)。 |